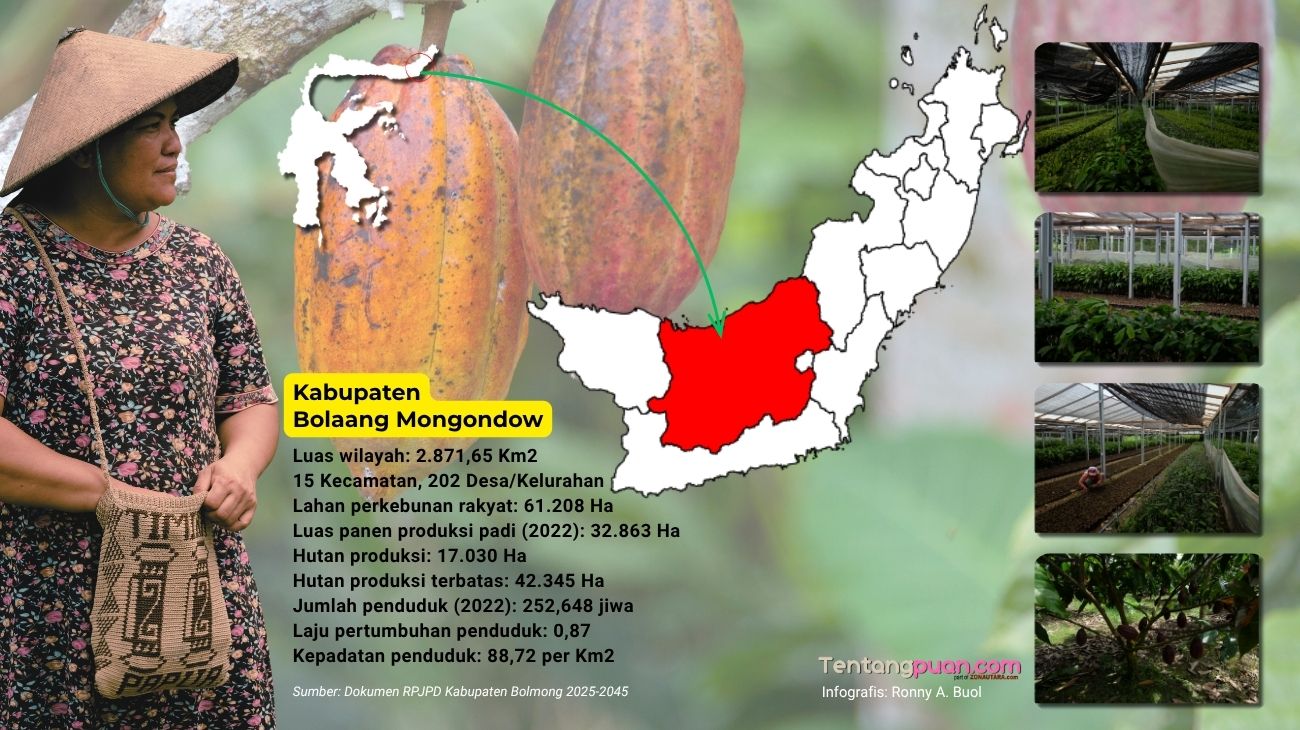

TENTANGPUAN.com – Di antara hamparan ladang subur di Desa Werdhi Agung Selatan, Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Sulawesi Utara, seorang perempuan menanam harapan di antara barisan pohon kakao. Sisilia Ni Wayan Narasti, atau yang lebih akrab disapa Sisil, adalah sosok di baliknya. Sebagian orang juga mengenal sosok ini dengan nama Bening Sisil.

Di usianya yang ke-44, perempuan keturunan suku Bali ini ikut mengubah wajah pertanian di tanah Bolaang Mongondow, bukan hanya dengan bibit unggul, tetapi juga dengan benih kemandirian yang ia tanam di hati para perempuan di sekitarnya.

“Tanah dan kakao bermakna kehidupan,” ujar Sisil, saat ditemui di lokasi usaha pembibitannya, Selasa, (24/6/2025).

Kalimat ini bukan sekadar slogan, melainkan filosofi yang menggerakkan setiap langkahnya, sejak ia memutuskan untuk meninggalkan hiruk pikuk Makassar pada 2018 dan memulai babak baru sebagai petani di Sulawesi Utara. Keputusannya didasari oleh sebuah pengamatan tentang persaingan bisnis kakao di Sulawesi Selatan sudah begitu tinggi, sementara di Bolaang Mongondow, banyak lahan subur yang justru “tidur” dan terbengkalai.

Ia melihat sesuatu yang menjanjikan, peluang untuk tidak hanya memperbaiki nasibnya sendiri, tetapi juga untuk membangkitkan kembali ruang hidup yang mulai terabaikan.

Perjalanan Sisil tidak dimulai dari ruang seminar ber-AC atau dengan modal besar. Akarnya justru menancap kuat di pasar-pasar tradisional Masamba, Sulawesi Selatan, tempat ia dulunya berjualan sayur keliling.

Di sela-sela kesibukannya waktu itu, ia mengamati para petani kakao. Ia belajar, bertanya, dan mencuri ilmu secara diam-diam. Berdasarkan modal tersebut dan keyakinan yang bulat, ia memulai langkah pertamanya dengan 50 pohon kakao. Berkat dukungan dan kepercayaan dari teman-temannya, jumlah itu melesat menjadi 20.000 pohon.

Namun, jalan yang ia tempuh tidak selalu mulus. Persaingan bisnis bibit kakao sangatlah ketat. “Persaingannya berat, karena di situ tempat sentranya membuat bibit kakao, jadi kami tidak mampu,” kenangnya.

Di tengah himpitan itu, Sisil tidak patah arang. Ia menemukan secercah harapan melalui teknik sambung pucuk dan kekuatan media sosial. Melalui Facebook, ia terhubung dengan sesama petani dan pecinta kakao, membangun jejaring hingga membawanya memulai mencoba lagi dan menetap di Desa Werdhi Agung Selatan.

Kakao Sebagai Jalan Hidup dan Pemberdayaan

Bagi Sisil, bertani bukan hanya soal menanam dan memanen. Ada dimensi spiritual yang kuat dalam hubungannya dengan tanah. “Tanah dan lahan adalah sumber hidup yang harus dijaga dengan sebaik mungkin,” tegasnya.

Ia percaya bahwa kontribusi kecilnya dalam menanami kembali lahan tidur adalah langkah nyata untuk mencegah bencana ekologis. Kakao, di matanya, bukan sekadar komoditas, melainkan simbol keberlanjutan hidup.

Selain itu, gerakan yang diinisiasi Sisil juga berfokus pada pemberdayaan perempuan. Ia memiliki visi besar untuk menciptakan kemandirian ekonomi bagi perempuan.

“Yang mendorong saya membangun gerakan menanam kakao ini karena mudah sejak menanam, merawat, memanen dan sebenarnya bisa dilakukan oleh ibu-ibu,” jelasnya.

Ia ingin membuktikan bahwa perempuan bisa menjadi pelaku utama dalam pertanian, bukan sekadar pelengkap. Untuk mewujudkan visinya, ia memperkenalkan metode sambung pucuk yang revolusioner. Teknik ini membuat pohon kakao tumbuh lebih pendek, sehingga lebih mudah dirawat dan lebih cepat berbuah. Sebuah terobosan yang sangat ramah bagi petani perempuan.

Tak berhenti di situ, Sisil juga mulai merintis jalan menuju pertanian organik. Ia perlahan meninggalkan pestisida kimia, beralih menggunakan pupuk dari kotoran kambing dan sekam. Hasilnya luar biasa, tingkat keberhasilan tanam melonjak dari 70 persen menjadi 95 persen.

Pemberdayaan ini terasa nyata dalam denyut nadi komunitasnya. Enam karyawan tetapnya adalah perempuan, terdiri dari manula, ibu rumah tangga, hingga orang tua tunggal. Sementara itu, sekitar lima belas pekerja lepas lainnya pun mayoritas adalah perempuan dan anak muda.

“Perempuan sangat bertanggung jawab, totalitas, dan disiplin,” ungkap Sisil, menegaskan keyakinannya pada kekuatan perempuan.

Baginya, kemandirian ekonomi perempuan adalah kunci untuk memutus rantai ketergantungan yang kerap berujung pada kekerasan dalam rumah tangga.

Syamsul Pobela, Kepala Bidang Produksi Tanaman Perkebunan, Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow, menyaksikan langsung fenomena ini.

“Yang bikin got (saluran air red-), melayani pembelian bibit, semua perempuan. Ini luar biasa,” katanya dengan nada kagum saat ditemui Tentangpuan.com, di ruang kerjanya, Selasa, (15/7/2025).

Transformasi ini dirasakan betul oleh Kadek Ganti (47) dan Ni Luh Gunasih (64). Kadek, yang sebelumnya menghabiskan hari-harinya mengurus sapi dan mencari rumput, kini menemukan kemerdekaan finansial di kebun bibit Sisil.

“Sekarang saya tidak lagi menunggu uang dari suami. Bahkan bisa bantu kalau suami tidak punya,” ujar Kadek dengan bangga.

Pekerjaan mengisi polybag dan merawat bibit kakao mungkin terlihat ringan, tetapi dampaknya begitu besar bagi hidupnya.

Tak hanya Kadek, bagi Ni Luh, seorang lansia berusia 64 tahun, bekerja di kebun Sisil adalah sumber kebahagiaan dan kesehatan.

“Kerja di sini seperti olahraga. Badan jadi sehat, hati senang,” katanya sambil tersenyum.

Dengan upah harian Rp100 ribu yang seringkali ditambah bonus tak terduga dari Sisil, ia merasa dihargai dan tetap produktif di usia senja. Pilihan upah harian ini, menurut Sisil, lebih disukai para pekerja perempuannya karena memungkinkan mereka untuk langsung memenuhi kebutuhan dapur setiap hari.

Di antara barisan polybag dan tunas-tunas kakao muda, kebun Sisil tidak hanya memproduksi bibit tanaman berkualitas. Ia menumbuhkan kehidupan, menenun jaring pengaman sosial, dan membangun benteng kemandirian bagi perempuan yang selama ini kerap terpinggirkan secara ekonomi.

Semangat Kadek dan Niluh adalah bukti nyata bahwa dari tanah Dumoga, sebuah harapan baru sedang tumbuh, mengakar kuat, dan siap menjadi besar.

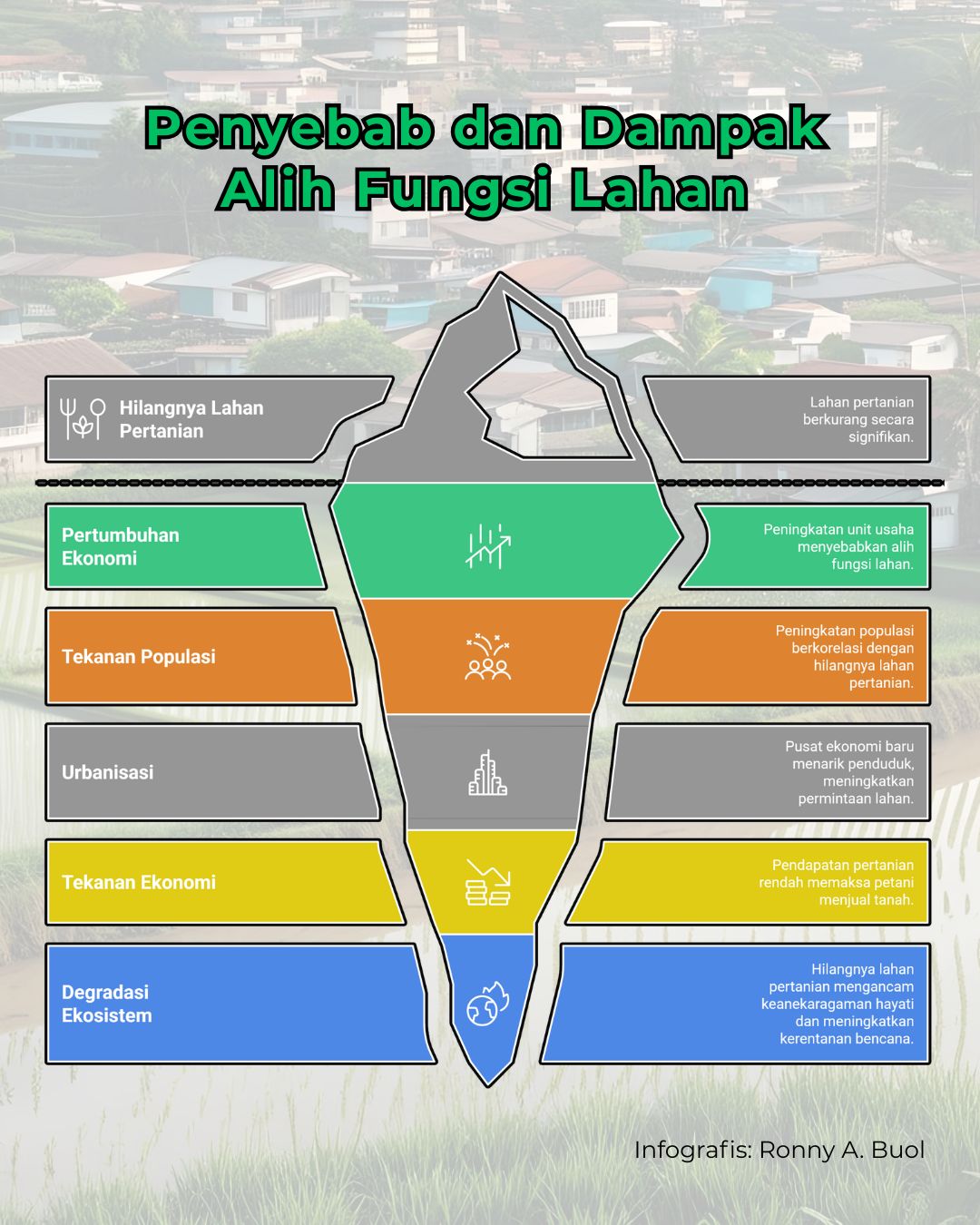

Krisis Alih Fungsi Lahan di Bolaang Mongondow

Namun, di balik kisah inspiratif dari kebun Sisil, tersembunyi sebuah krisis yang mengancam fondasi kehidupan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow bahkan wilayah Bolaang Mongondow Raya (4 kabupaten dan 1 kota).

Kawasan ini tengah menghadapi badai senyap alih fungsi lahan yang kompleks dan multidimensional. Ini bukanlah sekadar angka statistik sebagaimana dalam laporan pemerintah, melainkan ancaman nyata terhadap ketahanan ekologis, sosial, dan pangan di wilayah tersebut.

Data dari satu dekade terakhir melukiskan gambaran yang suram. Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, misalnya, laju pembangunan ekonomi yang pesat menjadi pedang bermata dua.

Setidaknya dalam sepuluh tahun terakhir jumlah unit usaha melonjak lebih dari dua kali lipat. Pertumbuhan ini, meski menandakan dinamika ekonomi, seringkali dibayar mahal dengan pengorbanan lahan-lahan pertanian produktif dan ruang terbuka hijau.

Sebuah studi di Kecamatan Bolangitang Timur secara tegas menyimpulkan bahwa perubahan penggunaan lahan ini secara langsung mengakibatkan penurunan kualitas lahan pertanian dan produksi tanaman. Tekanan populasi menjadi salah satu pendorong utama.

Studi lainnya, di kabupaten tetangga, Minahasa Tenggara misalnya, menemukan korelasi yang signifikan, bahwa setiap penambahan satu jiwa penduduk berkorelasi dengan hilangnya 0,577 satuan luas lahan pertanian.

Tren ini juga terlihat sangat jelas di jantung Kabupaten Bolaang Mongondow, yakni Kecamatan Lolak. Dalam kurun waktu lima tahun, peningkatan populasi sebesar 11,34 persen telah “memakan” 1.382,1 hektar lahan pertanian, yang dikonversi menjadi peruntukan lain, termasuk 85,4 hektar untuk area permukiman baru.

Ini adalah siklus yang mengkhawatirkan sebab pusat ekonomi baru menarik penduduk, permintaan lahan untuk perumahan dan industri meningkat, dan lahan pertanian subur di sekitarnya pun menjadi korban.

Selain urbanisasi, tekanan ekonomi pada petani kecil juga memainkan peran krusial. Rendahnya pendapatan dari usaha tani, ditambah kebutuhan mendesak akan dana tunai untuk biaya hidup atau kegiatan adat, seringkali memaksa petani untuk menjual aset paling berharga mereka yakni tanah. Godaan harga lahan yang tinggi dari ekspansi pemukiman menjadi tawaran yang sulit ditolak, terutama ketika profitabilitas pertanian semakin menipis.

Konsekuensinya jauh melampaui hilangnya area tanam. Dampaknya merambat ke seluruh ekosistem, mengancam keanekaragaman hayati, dan meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap bencana.

Di provinsi tetangga, Gorontalo, 400 hektar hutan di Dulamayo, telah terkonversi untuk pertanian yang telah menyebabkan degradasi, hilangnya flora, dan lenyapnya habitat satwa liar, serta meningkatkan risiko tanah longsor. Di pesisir Bolaang Mongondow Utara, beberapa area hutan mangrove yang vital telah hilang antara tahun 2009 hingga 2023 akibat aktivitas manusia.

Bagi Sisil, gelombang alih fungsi lahan yang melanda Bolaang Mongondow bukanlah isu abstrak, melainkan ancaman langsung yang dihadapi setiap hari. Ia menyaksikan sendiri bagaimana lahan-lahan subur perlahan menghilang, digantikan oleh perumahan, tambang, atau perkebunan korporasi.

“Kalau semua tanah berubah jadi bangunan, anak cucu kita mau makan dari mana?” katanya.

Karena itulah, setiap tunas kakao yang ia tanam bukan hanya untuk panen hari ini, tapi sebagai bentuk perlawanan terhadap arus perampasan ruang hidup petani kecil, terutama perempuan.

Kebunnya menjadi simbol perlawanan senyap, sekaligus harapan baru di tengah badai yang menggerus ruang-ruang hidup masyarakat lokal.

Perlawanan dari Kebun dan Visi Baru Bolaang Mongondow

Di tengah arus pesimisme inilah gerakan yang digagas Sisil menemukan relevansinya. Ketika ia pertama kali datang ke Dumoga pada 2018, ia berhadapan langsung dengan skeptisisme warga.

Banyak petani justru sedang berbondong-bondong menebang pohon kakao, mereka menganggapnya tidak lagi menguntungkan karena harga jual yang rendah dan biaya perawatan yang tinggi.

“Saya datang bawa bibit dan mulai memperkenalkan gerakan menanam kakao ini di saat orang-orang berbondong-bondong menebang,” kenang Sisil.

Ia tidak hanya berhadapan dengan keraguan, tetapi juga stigma gender. “Stigma terhadap petani perempuan masih tinggi,” ungkapnya.

Pandangannya kerap diabaikan hanya karena ia seorang perempuan. Namun, Sisil tidak menyerah.

Ia menyusun strategi cerdas dengan mengundang 50 petani untuk sosialisasi mandiri. Ia memberikan dua bibit gratis kepada 48 petani yang hadir, dengan satu syarat yaitu tanam di pekarangan rumah agar mereka bisa melihat sendiri pertumbuhannya.

Ia menjanjikan pendampingan penuh dan memberikan kebebasan untuk menebangnya jika dalam dua tahun tidak menghasilkan.

Pendekatan partisipatif dan penuh kesabaran ini berhasil membangun kepercayaan. Perlahan, para petani yang tadinya skeptis mulai mencoba. Edukasi tentang klon kakao unggul, replanting, dan penanggulangan hama mulai diterima.

Kini, hasilnya nyata. Sisil telah mendampingi ribuan petani dan menyalurkan sekitar 800.000 pohon kakao, yang jika dikonversikan, telah menyelamatkan sekitar seribu hektar lahan dari potensi alih fungsi.

Gerakannya secara tidak langsung menjawab masalah yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Bolmong, Tonny Toligaga, yang menyatakan bahwa pemerintah tidak bisa mengintervensi terlalu jauh pilihan komoditas petani.

“Terkait pilihan petani memanfaatkan lahan mereka, kalau misalnya itu lahan sawah tapi tidak tersedia air, maka kami bisa upayakan fasilitas agar bisa diairi kembali. Tapi kalau mereka memilih untuk mengalihkan sepenuhnya ke komoditas lain, ya itu sepenuhnya pilihan petani,” katanya.

Sementara itu, dari geliat gerakan akar rumput yang dibangun Sisil dan komunitasnya, pemerintah perlahan mulai menaruh perhatian. Meski belum hadir secara penuh, pengakuan terhadap kerja-kerja pembibitan lokal ini mulai terdengar dari institusi teknis di daerah. Salah satunya datang dari Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow, yang menyebut inisiatif seperti milik Sisil bukan hanya penting, tapi krusial dalam menutup kekosongan peran negara di sektor pembibitan kakao.

“Apa yang diinisiasi oleh Ibu Sisil ini gerakan yang sangat bagus. Bibitnya sangat bagus. Bahkan saya berani katakan ini sudah bisa dikategorikan sebagai pembibitan modern,” kata Syamsul Pobela, Kepala Bidang Produksi Tanaman Perkebunan, Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow, membuka obrolan saat ditemui di Lolak.

Meski mengapresiasi, Syamsul mengakui bahwa hingga saat ini Dinas Perkebunan Bolmong belum memiliki program khusus yang mendampingi inisiatif serupa milik Sisil. “Sejauh ini kami hanya memberikan bibit yang diminta masyarakat lewat Musrenbang. Sayangnya memang belum ada program pendampingan ke arah sana,” ujarnya, menyinggung keterbatasan anggaran dan tenaga.

Namun Syamsul menegaskan bahwa inisiatif warga seperti Sisil justru dapat menambal kekosongan peran negara. “Disbun Bolmong adalah satu-satunya dinas teknis perkebunan di Sulawesi Utara, tapi kami memang belum punya pembibitan sendiri. Kalau nanti ada pengadaan bibit, kami bisa kerja sama dengan Ibu Sisil. Apalagi bibit dari luar daerah rawan stres dalam perjalanan, kalau ada di sini tentu lebih bagus,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya legalitas untuk memperkuat kelembagaan komunitas usaha seperti milik Sisil. “Harus ada sertifikasi dan izin. Ini bukan cuma soal kerja sama, tapi juga perlindungan dari pihak luar yang ambil bibit tanpa aturan,” tegas Syamsul.

Pendamping Teknis Dinas Perkebunan Bolmong, Norma Gonibala, menambahkan bahwa prospek kakao cukup menjanjikan. “Panen bisa dua kali sebulan, ada juga panen sela di luar musim. Ini sangat potensial secara ekonomi,” kata Norma.

Syamsul juga menyambut baik langkah Sisil yang perlahan beralih ke metode organik. “Sejak 2024, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi mulai mendorong organik. Pupuk kimia makin mahal, dan kulit kakao sebenarnya bisa jadi pupuk organik. Tapi memang seperti kata Ibu Sisil, ini butuh proses,” ujarnya.

Ia pun menyinggung aspek pasar yang hingga kini masih dikuasai calo. “Kami sedang bangun skema agar harga stabil. Salah satunya lewat kerjasama dengan PT Torkodom dari Gorontalo yang berencana MoU dengan Kotamobagu dan Bolmong. Tapi mereka minta hasil fermentasi, dan ini tantangan karena petani ingin cepat,” terang Syamsul.

Menurutnya, alat fermentasi belum tersedia dari pemerintah karena keterbatasan anggaran, namun ia optimistis petani bisa membuat secara swadaya. “Kami berharap kakao bisa jadi andalan baru. Panen dua kali sebulan bisa bantu ekonomi petani. Apalagi harga beras tinggi, kakao bisa menutupi kebutuhan rumah tangga,” pungkasnya.

Sisil telah menawarkan alternatif yang menarik secara ekonomi, sehingga petani dengan sendirinya memilih untuk tidak menjual atau mengalihfungsikan lahannya.

Apa yang dilakukan Sisil adalah bentuk perlawanan ekologis yang cerdas, yang berakar pada model agroforestri. Alih-alih monokultur, agroforestri menggabungkan tanaman perkebunan dengan pohon-pohonan dan tanaman semusim lainnya.

Model ini menciptakan ekosistem yang lebih tangguh, meningkatkan keanekaragaman hayati, melindungi tanah dari erosi, dan menyerap karbon. Dari sisi ekonomi, ini adalah strategi manajemen risiko yang cerdas. Petani tidak lagi bergantung pada satu komoditas, melainkan bisa mendapatkan “pendapatan harian, mingguan, bulanan, tahunan” dari berbagai tanaman sela.

Dukungan terhadap gerakan ini juga datang dari Deasy Makalalag, Kabid Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bolmong, menyatakan bahwa menanami kembali lahan kosong atau terbengkalai, terutama di perbukitan, adalah hal yang sangat positif.

“Vegetasi tanaman di atasnya dapat menahan erosi yang memicu banjir. Jadi jika tidak ada tanaman penutup otomatis air hujan akan lebih cepat jatuh ke sungai. Tapi setelah diganti dengan kakao misalnya ya pasti akan tertahan,” jelasnya.

Plh Kepala DLH Bolmong, Aldy Pudul, menambahkan bahwa daun kakao yang berguguran juga membantu menahan air, sehingga DLH menyambut baik gerakan ini.

Gerakan ini juga berlandaskan fondasi budaya yang kokoh. Komunitas di Werdhi Agung, tempat Sisil beraktivitas, mayoritas merupakan transmigran dari Bali yang datang sejak tahun 1963 akibat letusan Gunung Agung.

Mereka membawa serta etos kerja yang tinggi dan filosofi Tri Hita Karana—ajaran tentang hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam. Bagi mereka, praktik pertanian ekologis bukan sekadar pilihan teknis, melainkan ekspresi identitas budaya dan keyakinan spiritual.

Meskipun gerakan ini menawarkan solusi yang kuat, tantangan tetap menghadang. Salah satunya adalah masalah infrastruktur, seperti yang diungkapkan oleh Sangadi (kepala desa) Werdhi Agung Selatan, I Wayan Supoto, soal debit air yang berkurang.

“Saya sudah pernah keluhkan ke Dinas Pertanian dan Dinas PU soal bendungan Kosinggolan. Debit mulai berkurang. Lahan pertanian bisa hilang kalau tidak ada air,” keluhnya.

Ini menunjukkan bahwa inovasi di tingkat akar rumput perlu didukung oleh kebijakan dan infrastruktur yang memadai dari pemerintah.

Pendekatan Empiris Diperkuat Perspektif Akademik

Kemandirian petani menjadi elemen kunci dalam menjaga keberlanjutan pertanian di wilayah Bolaang Mongondow. Hal ini ditegaskan Guru Besar Tetap Bidang Konservasi Tanah dan Air, Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Prof. Dr. Zetly Estefanus Tamod.

“Kalau bahasanya basis petani, keberlanjutan pertanian itu sangat positif karena menciptakan kemandirian masyarakat,” jelas Prof. Zetly.

Menurutnya, keberhasilan Sisil yang mampu menyebarkan lebih dari 800 ribu bibit kakao di ribuan hektare lahan adalah bukti nyata strategi keberlanjutan yang muncul dari akar rumput. Namun ia menekankan pentingnya pemetaan dan pengelolaan ruang yang tepat.

“Langkah itu positif, tapi dari sisi lingkungan harus ada kejelasan mana wilayah pertanian basah, mana untuk komoditas lain. Itu sangat penting,” ujarnya.

Prof. Zetly juga menilai bahwa model pertanian seperti yang dibangun Sisil sangat mungkin direplikasi di wilayah lain, terutama yang rentan terhadap tekanan pembangunan non-pertanian. “Model seperti ini seharusnya bisa menjadi contoh,” katanya.

Fenomena alih fungsi lahan di daerah seperti di Bolmong, menurutnya, juga tak lepas dari aspek sosiologis masyarakat setempat yang sejak dulu kala memiliki kebiasaan membuka lahan lalu meninggalkannya sebagai penanda hak milik.

“Orang Mongondow dulu membuka lahan hanya untuk menandai hak, tapi wajar karena saat itu memang lahan sangat luas,” jelasnya.

Dalam konteks tata ruang saat ini, ia menekankan pentingnya kebijakan reklamasi dan revitalisasi vegetasi untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air.

“Harus ada ketegasan dalam pola ruang. Mana lahan yang memberi suplai produktivitas seperti beras, harus dijaga. Mana yang dipertahankan untuk komoditas lain juga harus jelas,” tegasnya.

Ia pun mendorong adanya dukungan pemerintah melalui asuransi pertanian dan perlindungan usaha kecil seperti yang dilakukan Sisil. Bahkan, menurutnya, perlu diterbitkan regulasi daerah agar usaha skala rakyat ini tidak tergerus investasi besar.

“Harus ada keberpihakan terhadap petani, keberpihakan yang pro petani,” tutupnya.

Kabar baiknya, tampaknya ada titik terang di tingkat kebijakan. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bolaang Mongondow untuk periode 2025-2045 menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pembangunan berkelanjutan.

Visi daerah di bawah pemerintahan baru hasil Pilkada 2024 secara eksplisit menggambarkan “Bolaang Mongondow yang Berakhlak, Mandiri, Maju dan Berkelanjutan”. Dokumen RPJPD ini menegaskan tekad untuk menjadikan sektor pertanian sebagai penggerak utama pembangunan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Yang lebih signifikan adalah target-target kuantitatif yang terukur. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow menargetkan untuk menurunkan persentase alih fungsi lahan dari 16,58 persen pada 2023 menjadi 10,00 persen pada 2045.

Selain itu, target untuk meningkatkan Indeks Ekonomi Hijau Daerah dari 36,00 menjadi 70,47 dan persentase pembangunan yang sesuai RTRW dari 81,59 persen menjadi 90,00 persen adalah sinyal kebijakan yang sangat kuat.

Target-target ini memberikan legitimasi dan landasan hukum yang kokoh bagi gerakan seperti yang dipelopori Sisil. Inisiatifnya bukan lagi sebuah perlawanan di pinggiran, melainkan sebuah model kemitraan pionir yang sejalan dengan visi resmi daerah.

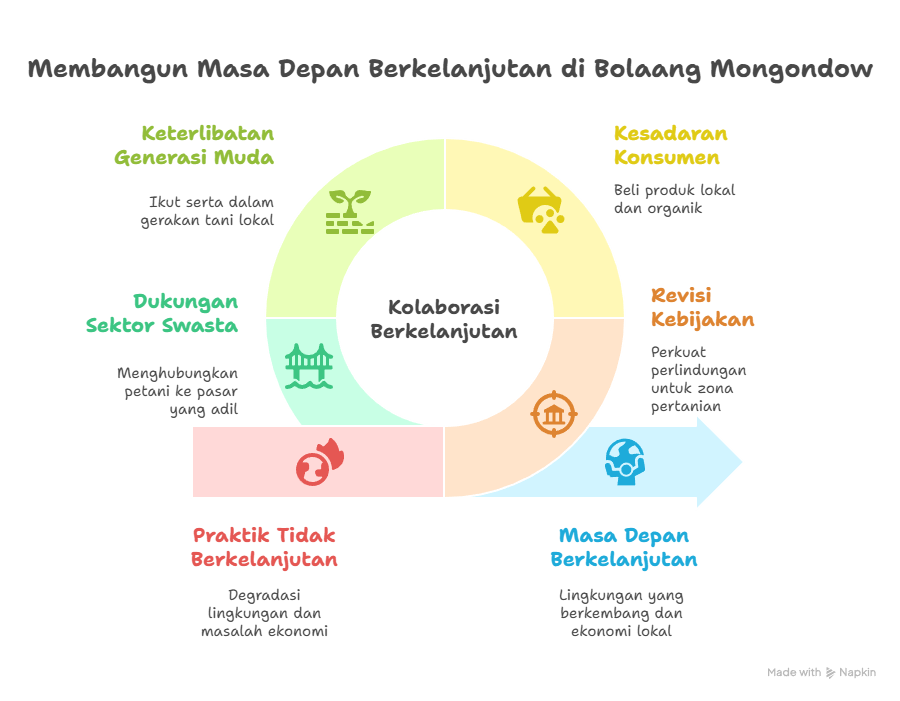

Namun jalan untuk merajut masa depan berkelanjutan di Bolaang Mongondow membutuhkan kolaborasi dari semua pihak, mulai dari pembuat kebijakan dalam hal ini Pemkab Bolmong, masyarakat umum terutama konsumen, generasi muda dan akademisi serta dukungan sektor swasta.

Sisil dan komunitasnya adalah bukti hidup bahwa perlawanan paling efektif seringkali bukan berupa teriakan di jalan, melainkan tindakan nyata di kebun. Mereka tidak hanya menanam kakao; mereka menanam masa depan.

Dengan mengubah lahan tidur menjadi kebun harapan, mereka tidak hanya menyelamatkan lanskap Bolaang Mongondow dari gerusan alih fungsi lahan, tetapi juga menabur benih harapan bagi sebuah model pembangunan yang lebih adil, lebih hijau, dan lebih manusiawi untuk seluruh Indonesia.

Meski gerakan Sisil telah menunjukkan dampak yang nyata, tantangan struktural di sektor pertanian Bolaang Mongondow masih sangat besar. Minimnya akses petani terhadap pembiayaan formal, ketiadaan jaminan harga minimum kakao, dan lemahnya kelembagaan petani menjadi hambatan serius. Di sisi lain, fragmentasi kebijakan antara dinas perkebunan, pertanian, dan lingkungan hidup sering kali menyebabkan tumpang tindih program dan lambatnya respons terhadap kebutuhan riil petani di lapangan.

“Kalau bukan karena tekad kami sendiri, mungkin kami sudah lama menyerah. Artinya kami berharap bisa ada kerjasama lintas sektor untuk pertanian di Bolmong yang lebih baik,” ujar Sisil.

Kisah Sisil dan para perempuan petani di Werdhi Agung membuktikan bahwa perubahan bisa dimulai dari kebun kecil dan tekad besar. Tapi upaya seperti ini tak bisa berdiri sendiri. Diperlukan kolaborasi lintas sektor: pemerintah memfasilitasi legalitas usaha tani, universitas memberikan pelatihan, sektor swasta membuka akses pasar, dan generasi muda ikut memperkuat gerakan ini lewat teknologi dan inovasi. Karena menjaga tanah, pada akhirnya, adalah menjaga masa depan kita bersama.

Editor: Ronny Adolof Buol

Artikel ini merupakan bagian dari serial liputan kolaborasi #PerempuanRawatBumi bersama media anggota Women News Network (WNN), didukung oleh International Media Support (IMS). Informasi soal WNN bisa diakses di https://womennewsnetwork.id