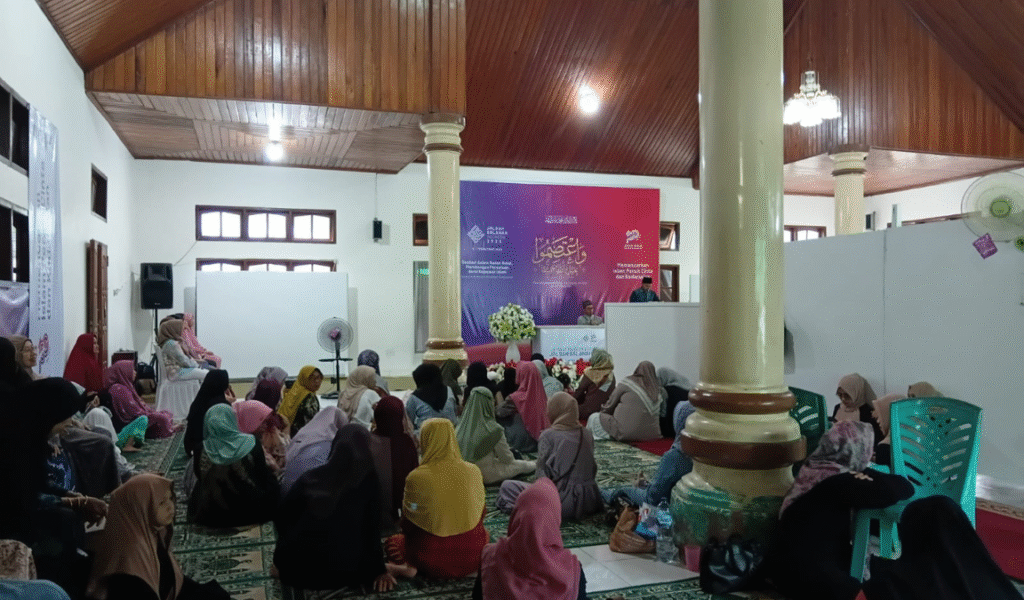

TENTANGPUAN.com – Embun masih menggantung pelan di dedaunan ketika angin lembut menyapu halaman Masjid Mubarak di Kelurahan Motoboi Besar. Masjid yang menjadi pusat aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, itu tampak lebih hidup dari hari-hari biasanya.

Suasana tersebut menandai dimulainya rangkaian Jalsah Salanah yang berlangsung selama tiga hari, 5–7 Desember 2025.

Tahun ini, Jalsah Salanah yang dihadiri ratusan jemaat Ahmadiyah dari wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku, tidak sekadar menjadi agenda tahunan keagamaan. Perhelatan tersebut juga bertepatan dengan peringatan satu abad keberadaan Ahmadiyah di Indonesia.

Momen bersejarah ini semakin istimewa karena berlangsung dalam atmosfer kampanye global 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16 HAKtP), gerakan internasional yang menyerukan penghentian segala bentuk kekerasan berbasis gender.

Ruang Spiritualitas, Isu Perlindungan dan Kerentanan Perempuan Ahmadiyah

Di Kotamobagu, di tengah ceramah dan kegiatan spiritual, Jalsah Salanah justru membuka ruang diskusi yang lebih luas.

Tidak hanya mempromosikan keberagaman dan toleransi, tetapi juga mengangkat isu perlindungan perempuan, terutama terkait posisi perempuan Ahmadiyah yang kerap menghadapi kerentanan ganda sebagai perempuan dan sebagai bagian dari kelompok minoritas.

“Bagi kami perempuan Ahmadiyah, Jalsah Salanah tahun ini terasa berbeda. Di satu sisi kami merayakan satu abad perjalanan kami di Indonesia, namun di sisi lain kami diingatkan bahwa perjuangan perempuan untuk bebas dari kekerasan belum selesai. Sebagai perempuan dan sebagai bagian dari kelompok minoritas, kami sering merasakan kerentanan ganda. Tetapi itu tidak membuat kami berhenti berdaya,” kata Ketua Lajnah Imaillah JAI Kotamobagu, Rahma Wahyuna Mutu, Sabtu (7/11/2025).

Menurut Rahma, momentum 16 HAKtP memperteguh keyakinan bahwa setiap perempuan, tanpa memandang latar belakang agama atau identitas apa pun, berhak hidup aman, dihormati, dan didengar.

Terlebih, perempuan memiliki peran penting dalam pendidikan keluarga, kegiatan sosial, dan dakwah.

“Tetapi kami juga menyadari bahwa perempuan masih bisa mengalami kekerasan, baik dalam rumah tangga maupun dalam bentuk stigma sosial. Kami berharap ruang-ruang spiritual seperti Jalsah tidak hanya menjadi tempat berdoa, tetapi juga ruang perubahan sosial yang lebih adil bagi perempuan. Karena itu, kami berharap ada ruang dialog, menghentikan stereotip, dan melihat kami sebagaimana adanya, perempuan yang ingin hidup damai,” ujar Rahma.

Rahma berpandangan, meski kehidupan perempuan Ahmadiyah di Kotamobagu jauh lebih baik dibanding daerah lain, ia tidak menampik bahwa perempuan Ahmadiyah di berbagai wilayah masih menghadapi diskriminasi.

Hal tersebut sejalan dengan pengalaman Siti (bukan nama sebenarnya), peserta Jalsah yang datang dari luar Kotamobagu. Sebagai perempuan Ahmadiyah, ia mengaku kerap dipersulit ketika mengurus izin kegiatan dan merasa kurang diterima dalam kehidupan bermasyarakat.

“Pandangan terhadap saya langsung sinis, sehingga saya tidak bisa sepenuhnya merasa aman kecuali dengan sesama jemaat. Padahal saya merasa tidak melakukan kejahatan atau membahayakan nyawa orang lain,” ucapnya.

Bagi Siti, Jalsah Salanah bukan hanya wadah refleksi spiritual, tetapi juga ruang memperteguh komitmen perlindungan perempuan dan membangun ruang aman, khususnya bagi mereka yang menghadapi diskriminasi berbasis gender dan keyakinan.

Perspektif Pembela Perempuan: Momentum Strategis untuk Negara

Nur Hasanah dari Swara Parangpuan menilai bahwa berbarengannya Jalsah Salanah dengan 16 HAKtP merupakan momentum strategis bagi negara dan masyarakat untuk melihat situasi perempuan Ahmadiyah secara lebih jernih.

“Perempuan Ahmadiyah hidup dalam tekanan berlapis, sebagai perempuan dan sebagai bagian dari komunitas minoritas yang sering distigmatisasi. Momentum 16 HAKtP harus menjadi pengingat bahwa negara memiliki kewajiban HAM untuk melindungi mereka dari kekerasan, intimidasi, dan diskriminasi apa pun bentuknya,” ujar Nur Hasanah, Sabtu (6/11/2025), saat menghadiri undangan Jalsah Salanah JAI di Kotamobagu.

Nur Hasanah menambahkan bahwa kewajiban tersebut sejalan dengan mandat UU No. 7/1984 tentang Pengesahan Konvensi CEDAW, yang menegaskan bahwa negara harus menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, termasuk perempuan dari kelompok minoritas agama.

Ia juga mengingatkan bahwa UUD 1945 Pasal 28D dan 28E, serta UU No. 39/1999 tentang HAM, menjamin kebebasan beragama dan perlindungan dari perlakuan diskriminatif bagi setiap warga negara.

Terpisah, Ketua Bidang Gender AJI Manado, Joice Bukarakombang, memandang bahwa isu yang dialami perempuan Ahmadiyah mencerminkan tantangan yang dihadapi perempuan dari kelompok minoritas di berbagai wilayah Indonesia.

Menurutnya, perempuan Ahmadiyah tidak hanya berjuang menghadapi stereotip, tetapi juga harus menavigasi ruang publik yang kadang tidak aman akibat bias sosial dan kurangnya informasi yang benar.

“Media memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan pemberitaan tentang komunitas minoritas, termasuk perempuan Ahmadiyah, dilakukan secara adil dan tidak memperkuat stigma. Ketika perempuan minoritas mengalami kekerasan atau diskriminasi, sering kali tidak ada ruang bagi mereka untuk bersuara. Karena itu, penting bagi media untuk menghadirkan narasi yang melindungi, bukan memperburuk kerentanan mereka,” ujar Joice, Senin, (8/12/2025).

Ia menambahkan bahwa momentum Jalsah Salanah yang beriringan dengan kampanye 16 HAKtP harus dibaca sebagai peluang bagi pers untuk menyoroti kompleksitas pengalaman perempuan minoritas, serta mendesak negara menjalankan kewajiban perlindungan tanpa diskriminasi.

Sementara itu, Koordinator Gerakan Perempuan Sulut (GPS), Ruth Ketsia Wangkai menekankan bahwa perempuan Ahmadiyah merupakan bagian dari warga negara yang hak-haknya harus dijamin penuh, termasuk hak atas rasa aman, kebebasan berkeyakinan, dan nondiskriminasi.

“Perempuan Ahmadiyah sering kali berada dalam posisi yang sulit: mereka menghadapi kekerasan berbasis gender, tetapi juga mengalami tekanan berbasis keyakinan. Ini adalah bentuk kekerasan struktural yang sering luput dari perhatian publik. Negara harus hadir, bukan hanya sebagai pengayom, tetapi sebagai penjamin hak-hak mereka,” tegasnya.

Ia juga menyerukan agar masyarakat Sulawesi Utara terus merawat budaya toleransi yang selama ini menjadi kebanggaan daerah, sekaligus memastikan bahwa perempuan apa pun identitasnya tidak perlu bersembunyi atau merasa minder hanya karena keyakinan yang mereka anut.

Perempuan Ahmadiyah, khususnya di Sulawesi Utara, juga selama ini lebih banyak diberi peran pada ranah konsumsi dan kerja-kerja dukungan domestik dalam komunitas. Mereka belum sepenuhnya diberi ruang tampil sebagai pemimpin umat atau mengambil posisi strategis dalam pengambilan keputusan.

“Ini menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender masih berlangsung bahkan di komunitas yang sendiri mengalami diskriminasi berbasis agama atau keyakinan,” jelas Ruth.

Tak hanya itu, menurut Ruth, kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di lingkungan perempuan Ahmadiyah juga belum menjadi perhatian khusus. Padahal, di tengah tekanan eksternal berupa stigma dan diskriminasi, kekerasan berbasis gender dapat terjadi secara internal, termasuk oleh warga JAI sendiri.

Situasi ini membuat perempuan menghadapi kekerasan berlapis: menjadi bagian dari kelompok minoritas sekaligus mengalami subordinasi dan potensi kekerasan dalam keluarga. Karena itu, Ruth menambahkan, JAI perlu menjadikan isu kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan anak sebagai agenda penting.

“Komunitas harus memastikan mekanisme perlindungan, pendampingan, dan pendidikan gender berjalan secara sistematis. Dengan begitu, perempuan Ahmadiyah tidak hanya ditempatkan sebagai penjaga aktivitas domestik, tetapi diakui sebagai subjek penuh dalam komunitas yang mampu memimpin, bersuara, dan menentukan arah perubahan,”kata Ruth.

Sejumlah Fakta dan Dorongan Solusi

Berbagai penelitian dalam satu dekade terakhir mengonfirmasi bahwa perempuan dari komunitas minoritas agama, termasuk Ahmadiyah, menghadapi bentuk diskriminasi yang lebih kompleks.

Studi SETARA Institute dan Wahid Foundation menunjukkan bahwa perempuan Ahmadiyah mengalami diskriminasi ganda, baik karena identitas agama maupun gender. sementara laporan Komnas Perempuan (2020–2024) menegaskan bahwa perempuan minoritas lebih sering kehilangan akses terhadap ruang publik, termasuk pendidikan, layanan administratif, dan kegiatan sosial.

Sejumlah studi lapangan di komunitas Ahmadiyah di NTB, Jawa Barat, dan Banten juga mengungkap bahwa perempuan lebih rentan mengalami pengucilan sosial, tekanan psikologis, serta hambatan dalam aktivitas sehari-hari.

Temuan-temuan ini, yang sejalan dengan pengalaman Siti dan perempuan Ahmadiyah lainnya, memperlihatkan bahwa isu yang diangkat dalam Jalsah Salanah memiliki akar struktural yang lebih luas. Dan karena itu, membutuhkan solusi yang sistematis.

Koordinator GPS, Ruth Ketsia Wangkai, memandang penting untuk mulai adanya peningkatan akses layanan publik tanpa diskriminasi, penciptaan ruang aman di masyarakat, penguatan edukasi toleransi, hingga komitmen negara dalam menegakkan hak-hak konstitusional warga minoritas.

“Dorongan ini penting untuk memastikan bahwa perempuan Ahmadiyah tidak hanya diakui keberadaannya, tetapi juga benar-benar dilindungi dan mampu menjalani hidup secara bermartabat,” tegas Ruth.

Penegasan dari para pembela perempuan, temuan riset, dan pengalaman langsung perempuan Ahmadiyah menunjukkan bahwa persoalan diskriminasi yang mereka hadapi bukanlah kasus individual, melainkan bagian dari pola struktural yang membutuhkan respons serius dari negara dan masyarakat.

Melalui Jalsah Salanah yang bertepatan dengan kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, suara-suara perempuan Ahmadiyah kembali menguat: mereka ingin hidup aman, dihormati, serta diakui sebagai warga negara yang setara.

Perhelatan ini tidak hanya menjadi ruang spiritual, tetapi juga momentum untuk memperluas solidaritas, meneguhkan budaya toleransi, dan mendorong pemenuhan hak-hak perempuan tanpa kecuali. Pada akhirnya, harapan mereka sederhana namun fundamental–bahwa tidak ada lagi perempuan, apa pun keyakinannya, yang perlu bersembunyi atau merasa takut hanya untuk menjalani kehidupan secara bermartabat.